おはようございます。

本日の朝礼は「功あらば」です。

「手伝ったのに、『ありがとう』の一言もないなんて、なんだ」

せっかく手伝ってあげたのに、さもあたりまえのような態度をとられて、お礼もなかったら、気分を害することでしょう。

中国の随筆集『菜根譚』に「われに功あらば、念(おも)うべからず」という言葉があります。人に良いことをしたときは、心に留めてはいけないという意味です。

人に親切にしたり世話をしたりするときは、初めから感謝を期待しないぐらいがちょうどよいと考えましょう。そうすれば、お礼の言葉がなかったとしても、不満に思うことがなくなります。

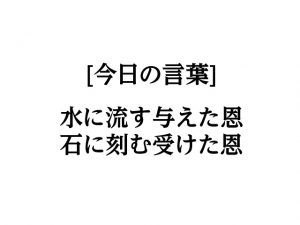

親切や世話したことは忘れ、他人から受けたご恩は、決して忘れないことが大切です。

社内では、

「手伝ったのに感謝の言葉を言われなかったときは、気になるものです。しかし、そのことにこだわりすぎると、なぜ手伝ったのかという本質が忘れられてしまいます。相手が困っていたから手伝っただけなのです。見返りを求めず、相手の立場に立って行動することが重要なのです。そう思えばこそ、手伝ってもらったときには、よりいっそう感謝の思いが強くなり、心から『ありがとう』が言えると思います」

「友人は『してあげたのにお礼がない』というのが口癖です。いつもその口癖を聞いていて、人に対してしてあげているという態度が気になりました。まるでお礼を言ってもらうためにしてあげているというふうに見え、とても格好悪いと思ってしまうのです。人が困っていれば手伝うのはあたりまえという気持ちを忘れず、さりげなくよいことができる人間でいたいです」

「手伝ったりご飯をおごったりしたときには、『ありがとうございました』や『ごちそうさまでした』を言ってほしいと思ってしまいます。しかし、逆に、手伝ってもらったときに必ずお礼を言っているかというと、自信がありません。ですので、最も重要なのは、したときよりも、してもらったときに必ずお礼を言うということだと、あらためて気づきました」

という意見が出ました。

人を手助けしたとき、本来ならその相手から感謝され、自分もうれしい気持ちになるはずなのに、さもあたりまえのような態度をとられたら、不愉快になったりストレスが溜まったりするものです。しかし、あまり感謝を期待しないぐらいの気持ちでいるほうが、不満に思わずに済みます。逆に、相手が感謝の言葉をかけてくれたら、期待していなかった分、思いがけない喜びになります。

重視すべきは、自分が受けた恩のほうです。それを忘れなければ、人はあなたのした行為にきっと感謝してくれるはずです。

今日もみんなで「ついてる!ついてる!」